Un embutido de ángel y bestia

Valentina Santiago García

El espectáculo de nuestra inocencia se ha perdido; la transformación de los horrores y las banalidades del mundo con cierta finalidad estética nos ha planteado la idea de un monstruo solitario, negligente, ausente y exitoso que, como si de una disputa entre el amor y el odio se tratara, es capaz de crear maravillas mientras la perversión e inocencia que habita dentro de sí lo lleva a cometer actos desagradables. Los conocemos como artistas: sujetos que siendo verdaderamente horribles se sienten obligados a ser genios para compensar al mundo por todas las cosas espantosas que le van a hacer (Dederer, 2018). Aquello que, como lo afirma el escritor Nicanor Parra, es la definición propia de la dicotomía del ser humano presentada como “un embutido de ángel y bestia.” Sin embargo, dentro de todo, ¿el genio merece una dispensa especial, un permiso para comportarse mal?, o más bien, ¿merece perfecta absolución de su condición humana e imperfecta por el simple hecho de ser artista?

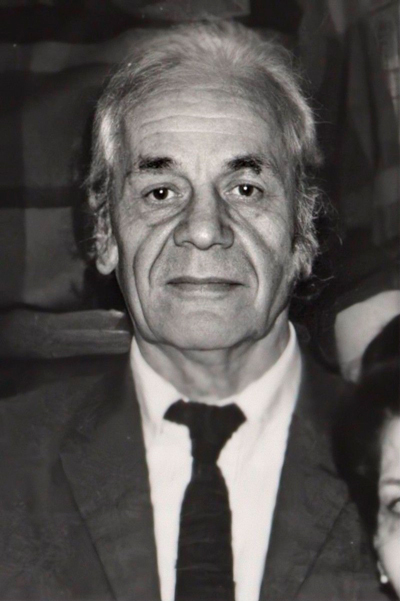

Nicanor Parra - De Biblioteca del Congreso Nacional, CC BY 3.0

A decir verdad, la escritora estadounidense Claire Dederer, en su columna ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos?, reabre el debate sobre artista versus obra; una especie de cachetada en el alma que nos invita a reconocer la realidad del espacio en el que habitamos, y como la degradación de los ideales que concebíamos propios de los artífices más grandes de la industria pasan a ser cuestionados, así como la idea de si es o no pertinente separar la obra del artista.

Así pues, los artistas, en realidad, son personas comunes que parecen quebrantar esa normalidad con sus obras. Seres humanos que se caracterizan por disponer de cualidades excepcionales y virtuosas que le permite hacer de todas las cosas, algo más que una cosa. Hombres completos en medio de hombres fragmentados. Como lo afirma el escritor chileno Rafael Gumucio: “Un artista peca por todos porque peca en público” De ahí que, su condición de figura “publica” nos de cierta “autoridad” para juzgar con mayor severidad sus crímenes. Los pecados de los artistas nos parecen imperdonables porque los vemos demasiado cerca, demasiados reales. Empero, miden lo mismo que los pecados de cientos de personas encajadas dentro de la casilla de normalidad, que no nos competen en lo absoluto.

En efecto, vemos con ciertos ojos de repugnancia las creaciones de cientos de monstruos del arte, no por lo desagradable de las historias que esconden, sino por el reconocimiento del grado de realismo que estas tienen; el modo como esa cercanía con el verdadero caos, con su oscura exactitud, nos golpea en el rostro intermitentemente. Por lo tanto, ¿condenamos al artista por aceptar con absoluta plenitud que no son unos santos?, o, por el contrario, ¿reconocemos que nosotros tampoco lo somos?

Los artistas no son los únicos pecadores, pero ante los ojos del público parecen serlo. “El teatro psicológico de la condena pública de los monstruos puede considerarse una especie de complejo engaño: No me miren a mí, no hay nada que ver. Yo no soy ningún monstruo. En cambio, fíjense en ese tipo de ahí afuera.” (Dederer, 2018). En esencia, ¿por qué la trasmisión de nuestros sentimientos virtuosos y aparentemente correctos nos parece muy importante y extrañamente apasionante?

No obstante, no quiero que me malentiendan, en lo absoluto estoy defendiendo o justificando la atrocidad de sus acciones y de sus abusos, pero tampoco obvio el juzgamiento que se le hace al artista – a veces, si no siempre, más severo en las mujeres – por reconocer que, en su condición de monstruos alados, han sabido tratar aquello que nosotros buscamos evitar.

A mi forma de ver, el problema no radica en si es preferente o no separar obra del artista, el hecho esta en percatarnos de que el abuso y el dolor existen con o sin arte, aunque recordarlo y hacerlo evidente nos deprave. El relativismo moral nos sobrecoge a la hora de acusar con severidad al otro, aun si al mismo tiempo escondemos la mano cuando somos nosotros quienes, “absueltos” de pecados, tiramos la primera piedra.

En definitiva, me limito a obviar el hecho de que la superación de las emociones y el ataño a la mentalidad abierta nos permitirá apreciar realmente al genio en su plenitud, prefiero reformular la cuestión bajo un simple apartado: “el arte, el bueno, sabe que acabar con el monstruo que podemos ser es también destruir el santo que convive con él, en él. El arte, el bueno, proclama y susurra al mismo tiempo que no existen los monstruos, ni tampoco el mal absoluto, ni el bien definitivo, que no existe la inocencia total y la culpa de nacimiento” (Gumucio, 2018).

Referencias:

Dederer, C., (2018). El país: ¿qué hacer con el arte de hombres monstruosos? Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2018/01/08/actualidad/1515416335_689166.html

Gumucio, R., (2018). El país: Woody Allen y Polanski nos recuerdan con su arte que no somos unos santos. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actualidad/1517997377_225831.html